「シナプスの可塑性」

ライフキネティックにおいても、非常に重要なテーマです。私自身の学びのアウトプットという意味も含めて、このテーマですすめていきたいと思います。

「数学の数式を記憶する」

「英語が話せるようになる」

「ピアノで演奏できるようになる」

「サッカーや野球の技術を習得する」

など、私たちがさまざまな能力を身に付けるときに、脳細胞が機能しています。その脳細胞の中の神経細胞(ニューロン)同士がシナプスを介して情報を伝達することで、記憶や学習をすることができます。

「なんであの人は、同じ授業を受けているのに、すぐ覚えられるの?」

「なんで同じように習っているのに、教えられたようにボールを捕れるの?」

このように、記憶や学習の習得には個人差があります。これは、今までの環境や経験によってシナプスの数や大きさの変化が違うからです。

そこで、「シナプスとは」というところから始めていきましょう!

シナプスとは?

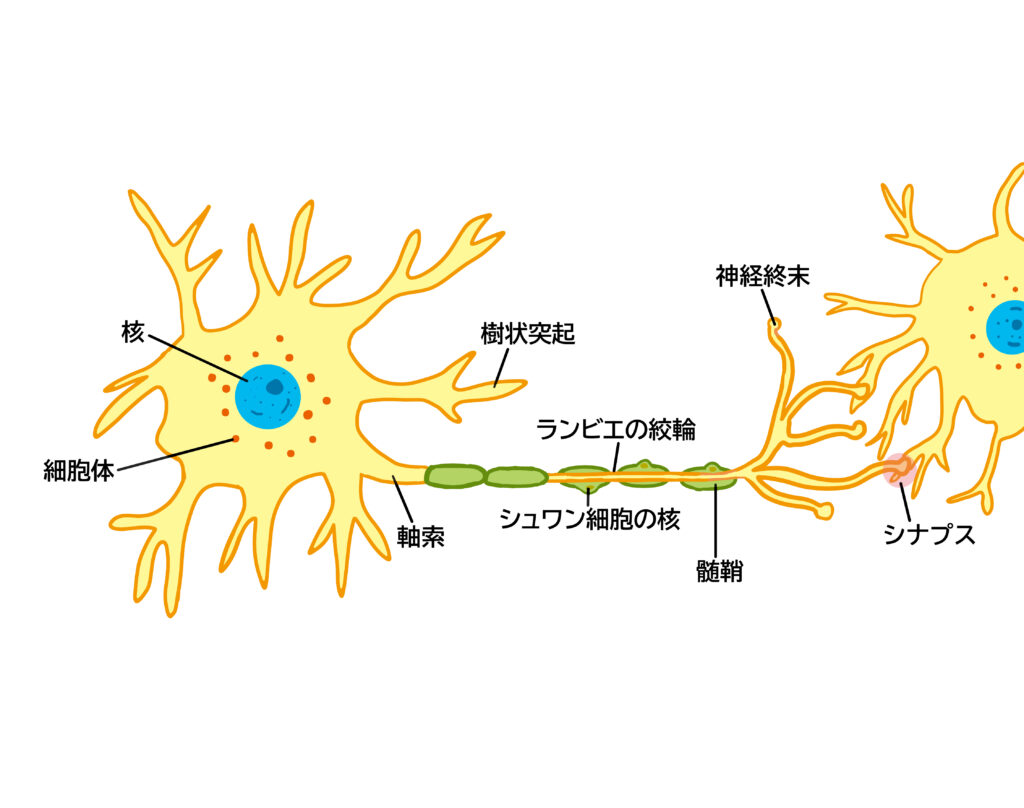

シナプスとは、神経細胞(ニューロン)同士の接合部のことで、神経細胞から神経細胞へ電気信号や化学物質の伝達を担う、神経ネットワークの要です。記憶や学習の形成に重要な役割を果たしているのです。

神経細胞(ニューロン)の入力部分は樹状突起、出力部分をシナプス、伝送する部分を軸索といいます。軸索を伝わった電気信号が、シナプスを介して次のニューロンの樹状突起に電気信号を送り、情報を伝達するわけです。

つまりシナプスとは、学習したり、記憶したり、また感情や運動制御など脳の様々な機能を支える基本的な単位ということです。

因みに、人間の脳には、約100億個の神経細胞の中に約14兆個のシナプスが存在するといわれています。この14兆という数は全宇宙の銀河よりも多いと考えられているそうです。

「シナプスの可塑性」脳でどんなことが起こっているのか?

【可塑性】個体に外力を加えて変形させ、力を取り去ってももとに戻らない性質

可塑性の意味を調べてみるとこのようになります。別の表現でいうと「性質の変化のしやすさ」といったところでしょうか。

シナプスは、新しい経験や学習などで刺激を受けると、大きくなったり、小さくなったり、また数を増やしたり、減らしたりします。そうすることで、記憶が強固になったり(長期増強)、忘却(長期抑圧)に繋げたりするのです。こうした性質を「シナプスの可塑性」といいます。

情報はニューロンからニューロンに伝達されます。その間にシナプスが存在します。シナプスが大きくなれば、当然伝達は効率的になりますし、記憶や学習がどんどん進んでいくわけですね。さらに信号が何度も来るとシナプスはさらに大きくなり、新たなシナプスも作られていくわけです。道が広く、いろんなルートもある。こうやってどんどん信号を送れるようになり、記憶や学習がより強固になるということだと思います。

また、例えば自転車に乗る練習をした際に、練習過程でどんどん上達していきます。そうすると、初期段階の自転車操作の記憶は不要になってきます。そういった情報を保持するシナプスは小さくなり、数を減らしたりするなどして、忘却に繋がっていくということになるのでしょう。

「脳」は省エネを好むなまけもの

脳の重さは全体重の2%に過ぎないのに、1日の消費カロリーは、私たちの全体の消費カロリーの20%を占めています。他の臓器と比べてエネルギー消費量が非常に大きいのです。当然、他の臓器もエネルギーを必要としますし、脳ばかりにエネルギーを使うわけにはいきません。エネルギー効率が悪いが故に、脳はエネルギー消費を節約しようと働きます。つまり、脳はとってもなまけもので、スキあらばさぼうろうとするんですね(笑)

そして脳は、使わない、不必要な神経細胞は消去していきます。これも無駄なエネルギーを消費しないためです。

「ラーニングゾーン」に足を踏み入れよう

人の成長過程として、とっても居心地の良い「コンフォートゾーン」、これまでの経験や能力だけでは処理できない、新しいスキルや知識を習得しなければならない領域である「ラーニングゾーン」、ラーニングゾーンを大きく飛び越えてしまい、思考停止しパニックに陥る「パニックゾーン」の3つがあります。コンフォートゾーンは、怠け者の脳がとっても好む領域で、人間は常にここに居座ろうとします。しかし、一歩でもラーニングゾーンに足を踏み入れると、脳がそこの領域に順応するために、働きを強めてきます。このときにシナプスの可塑性が起こり得るということではないでしょうか。ラーニングゾーンに身を置いてチャレンジすることで、シナプスの可塑性が起こり、成長に繋がっていくのです。

「ライフキネティック」はシナプスの可塑性を活発にする

ライフキネティックは、様々な運動に知覚や認知を組み合わせて、脳の機能を活性化させるトレーニングメソッドです。シナプスの可塑性で、様々な脳の特定の領域を活性化させることを目指しています。ライフキネティックでは、「常に新しいトレーニング」に取り組みます。また、ひたすら「出来ないことにチャレンジ」していきます。

つまり、先ほど述べたように、トレーニング中は常にラーニングゾーンに身を置いているのです。そうすることで、いろんな領域でシナプスの可塑性が活性化し、運動能力や学習能力等のパフォーマンスにいい影響を及ぼしてくれることが期待できるのです。

例えば、野球なら野球、サッカーならサッカーと同じトレーニングばかりしているよりも、違う競技の要素もトレーニングすることによって、使われていなかった脳機能を刺激し、情報の処理能力を高め、競技力の向上に繋げることができるということです。

ライフキネティックでは、様々な運動の要素を取り入れますので、その効果が期待できるのです。

まとめ

神経細胞同士をつなぐシナプスは、経験や学習などの刺激によって変化する性質を持っています。経験や学習により、大きくなったり、小さくなったり、また数を増やしたり減らしたりし、記憶の強めたり、また忘却したりする性質を「シナプスの可塑性」といいます。

シナプスの可塑性の活性化は、脳機能すべてに関わっているものですが、特に新しい経験や学習に身を置いたとき、つまり、ラーニングゾーンに身を置いたときに活性化しやすくなります。どんな小さなことでも、常に新しいことにチャレンジすることが、自身の成長に繋がります。「面倒くさい」と思ったり、「自分にできるかな」と思ったことでも、積極的に引き受けたり、チャレンジすることが大事だと思います。